【書籍紹介記事】経絡治療をマスターしたい人の強い味方!「図解 よくわかる経絡治療講義」

医道の日本社では、最新の施術情報や関連知識の収集に努めている鍼灸師、あん摩マッサージ指圧師、柔道整復師、アスレチックトレーナーや美容関係者・ヨガインストラクターの方などに役立つような書籍・DVDを多数取り扱っています。その中でも特にオススメの人気シリーズや、注目のタイトルなどをご紹介していきます。

目次

まるで講義を受けているかのよう!ポイントがどんどん頭に入る

経絡治療に興味はあるものの「どうやって勉強すればいいの?」「学校で習ったけどよくわからなかった」といった声を耳にすることがあります。

今回ご紹介するのは、そんな人にぴったりの一冊。

まるで実際の講義を受けているかのように、経絡治療のポイントや古典医学の知識がどんどん頭に入ってくる、おすすめの書籍です。

✔️ 経絡治療を学びたい人

✔️ 自分の治療スタイルに悩んでいる人

✔️ 古典医学について理解を深めたい人

「図解 よくわかる経絡治療講義」の概要

図をふんだんに使った講義で経絡治療をマスターしよう!

『素問』『霊枢』『難経』など古典を基礎として理論体系化した「経絡治療」。

多くの鍼灸師が一度は学ぶ古典医学の流派ですが、「『陰陽』『五行』など言葉が独特で理解できない……」「なぜ脈で病気が分かるの?」「どこから勉強していいのかわからない」などなど、さまざまな壁にぶつかり、断念した人も少なくないのではないでしょうか。

本書は、夏期大学講師の大上勝行氏による実際の講義をわかりやすく編集した一冊。

図もふんだんに用いているため、黒板で実際の講義を受けているような感覚で、経絡治療を初学者でも簡単に、かつ実用的に学べます。

自分の治療スタイルを固めていくきっかけとしても役立つ内容になっています。

収納コンテンツ

第1部 総論

第1章 経絡治療とは

第2章 病理病証

第3章 病証から病理を導く

第4章 証を立てる

第5章 脈状と病証

第2部 各論

第6章 肝虚証

第7章 腎虚証

第8章 肺虚証

第9章 脾虚証

第10章 肝実証

経絡治療マスターのコツはまず全体を掴むこと

著者が教える経絡治療マスターのコツは、「最初に全体像を掴むこと」。

長年、たくさんの受講生に教えてきた経験から、著者は次のようにいいます。

「『陰陽』とは『五行』とはという定義づけから入ると、一体それが治療のどういう場面で役立つのかわかるまでに時間がかかり、挫折してしまうことが少なくありません」

「古典医学を学ぶコツは、難しいところ、わからないところは飛ばして読むことです。そうして何回も読み、回を重ねるにつれ、理解が深まっていきます」

まずは、騙されたと思って、ざっと一度最後まで読んでみましょう。

そして、再度始めから読み直してみると、理解できる部分がぐっと増え、スラスラ読めることに驚くはずです。

まるで、実際に講義を受けているようなわかりやすさ。

しかも自分のペースで学ぶことができるのです。

疑問を解消し、学びのサポートをしてくれる本書は、経絡治療を学びたい人、そして、すでに講習会などで学んでいる人にもおすすめです。

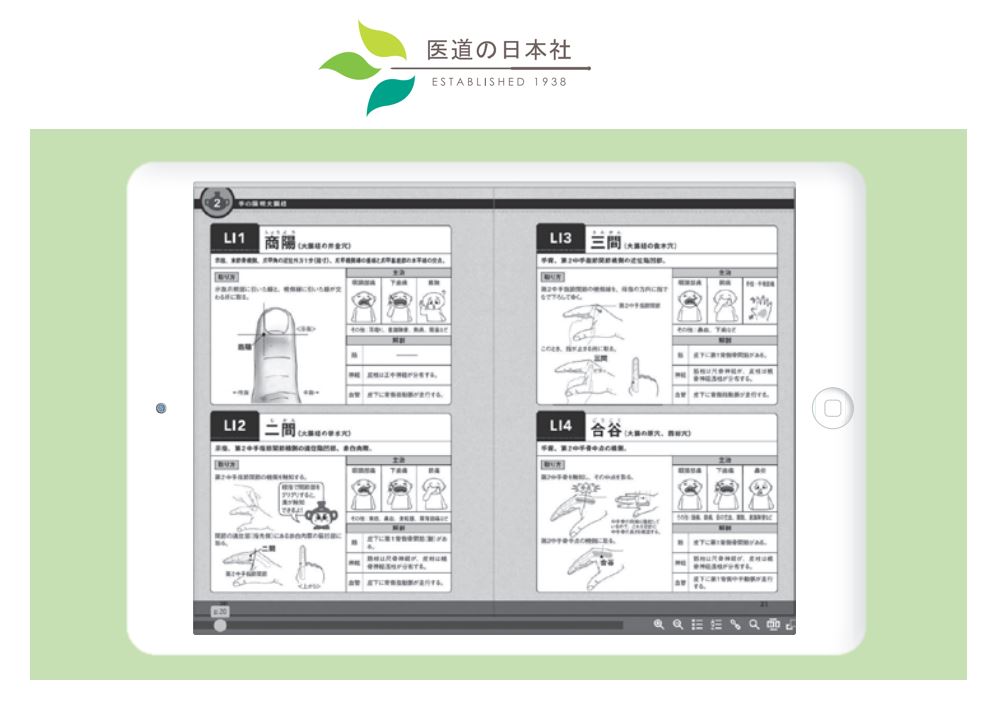

ふんだんに使った図やイラストで経絡治療の考え方が一目瞭然

本書の大きな特徴は、ふんだんに図やイラストが使われていることです。

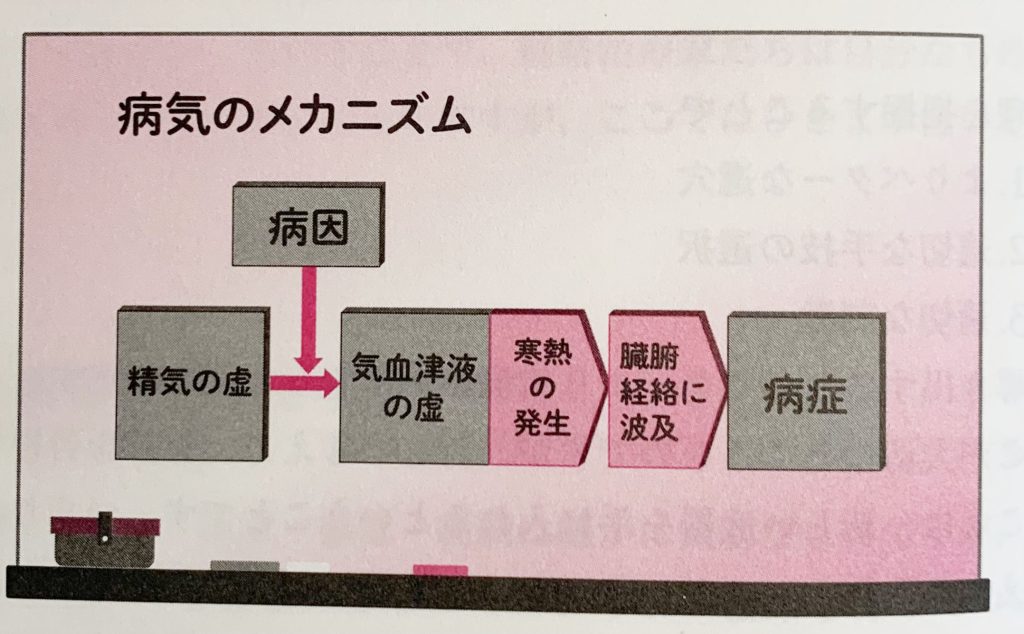

「経絡」と「虚実」に主眼を置き、これらを軸として「気血津液」「陰陽」「寒熱」「表裏」などの概念を加えて、身体や病気を診て行く経絡治療。

さまざまな要素があって混乱してしまうことが、初心者の頭を悩ませる一因かもしれません。

なんと本書は、その問題をすっきりと解消してくれるのです。

「複雑に思われがちですが、経絡治療での病気の考え方は、図にしてしまえばすごくシンプル」と語る著者。

本書では「病気のメカニズム」を視覚的にわかりやすくまとめた図が繰り返し登場します。

必要な要素をこの図に当てはめて整理すると、自動的に証が立てられ、治療するべき経絡、治療穴が導き出せるようになっているのです。

わからなくなったときはその都度、この図に立ち返り、情報を整理するうちに自然と頭の中で証を立てることができるようになります。

そのほかにも、イラストや図などが随所に使われ、ポイントがパッと見てわかるようになっています。

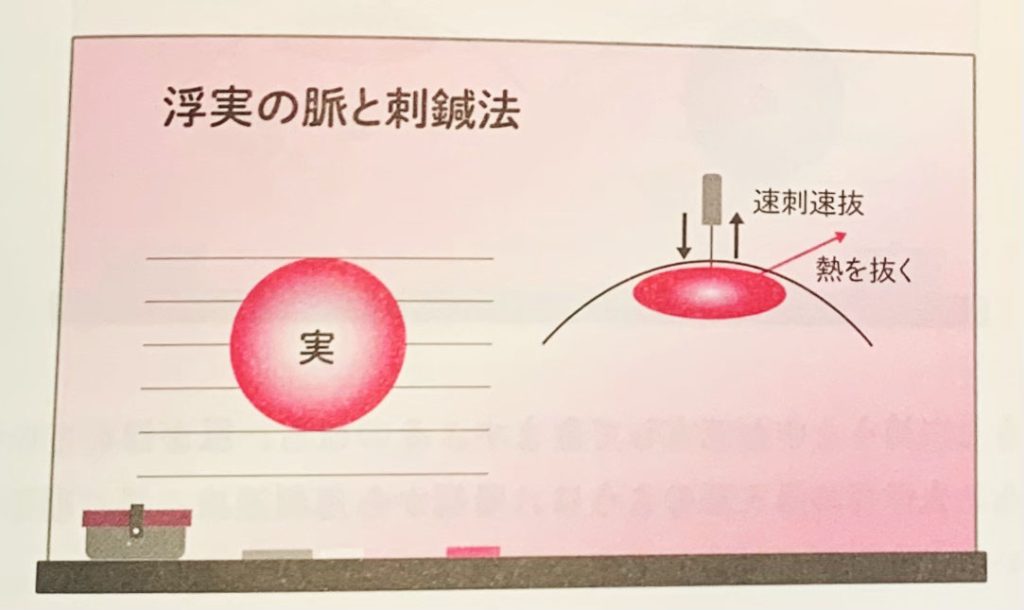

特に、それぞれの脈に対する鍼の刺し方や腹証の解説はわかりやすく、すぐ臨床に活用できるので必見です。

また、大事なところがカラー文字になっているので、読み返したときに、要点がわかりやすいのも嬉しいポイントです。

「図解 よくわかる経絡治療講義」まとめ

・長年たくさんの学生に教えてきた著者の実際の講義を収録

・繰り返し読むことで自然と理解できるようになっている

・図やイラストがふんだんに使われていてわかりやすい

経絡治療を学びたい人にとって、強い味方となってくれる本書。 経絡治療はもちろん、ほかの流派を学ぶ人にとっても、古典医学について理解を深めることができるのでおすすめです。 ぜひ、手に取ってみてはいかがでしょうか。 ぜひ一度手に取ってみてはいかがでしょうか。

![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)