目からウロコが満載!古典も学べる書籍「温灸読本」の著者 宮川浩也先生に治療のあれこれもインタビューしました!

2001年から20年間にわたり日本内経医学会の会長を努めた宮川浩也先生が、長年の臨床経験から得た治療のコツを盛り込みながら、イラストと写真を使って楽しく鍼灸を解説した著書「温灸読本」は、発売以来ロングセラーとなっています。

本書の魅力は、なんといっても、単なる温灸のハウツー本ではなく、古典をわかりやすく紐解きながら解説しているところにあります。

宮川先生は、実際の臨床の中から古典解釈の裏付けを確信し、経脈医学も本来は「誰にでもわかる単純素朴なことから創造された」と説いています。

学生も、経験豊富な先生方からも「こんな本が読みたかった!」と大好評の「温灸読本」を執筆した宮川浩也先生に、治療のことも含めて話をお聞きしたい!という多くの方からの声にお応えして、インタビューしました!

目次

- 書籍「温灸読本」について

- 著者 宮川浩也先生のご紹介

- 宮川浩也生にインタビューしました!

- ――あとがきにもありましたが、改めて、宮川先生が温灸に魅力を感じた経緯、きっかけ、を教えてください。

- ――具体的な治療でわからないことがたくさんあります。ぜひ教えてください! まず基本的なことですが、治療中に患者さんから「鍼と温灸の違い」を聞かれた時にどのように説明したらよいか教えてください。

- ――宮川先生は、通常の治療で鍼と温灸をどのように使い分けされていらっしゃいますか?

- ――本書にある「鍼は深層の硬結をとりやすく、お灸は浅層の阻滞を広く疎通させる」について教えてください。

- ――艾について教えてください。本書でも紹介されていましたが、昨今、煙が少ない炭灸、貼るお灸など種類が増えました。 艾の原料、ヨモギの葉の裏の毛茸と腺毛に含まれるチネオールという精油成分が、燃焼時に独特の香りを発し、鎮痛・消毒・殺菌作用、リラックス効果、血行改善、免疫機能の改善などの効果が期待できるとされてきましたが、炭灸、貼るお灸などの新しいお灸と、艾についてどのようにお考えか教えてください。

- ――「お灸で温める」について。「温かみによって経脈の流れを改善すること」であると本書で改めて理解できました。例えば、いまの季節は、冷えがお悩みの患者さんが増えます。足の冷えの治療について教えてください。

- ――本書の「ツボとは点ではなく、面である」「気は温かみである」「阻滞とは温かみが足りないか、過剰であるか」など、わかりやすく噛み砕いた解説に、目からウロコが何枚も落ちました! 宮川先生は、温灸の効果を身をもって体験された後に古典を読み解くことで、効果や仕組みが裏付けされたそうですが、古典の理解が深まったことで、治療にどのような変化がありましたか?

- ――宮川先生は、昨年、書籍「養心のすすめ」を出されましたが、この書籍をご執筆された想いを教えていただけますでしょうか。

- ――最後に、温灸について今学んでいる方、これからもっと学びたいと思っている方へメッセージをお願いいたします。

書籍「温灸読本」について

学校でいくら刺鍼法や施灸の方法を学んでも、その活用方法が分からなければ臨床の現場には立てません。

・ツボとは一体、何なのか。

・鍼と灸は、何が違うのか。

・透熱灸と温灸は、どこが違うのか。

・お灸の壮数は、何を目安にすればよいのか。

などの鍼灸の基本をきちんと理解していますか?

今まで曖昧だったそれらの疑問に応えてくれるのが、本書です。

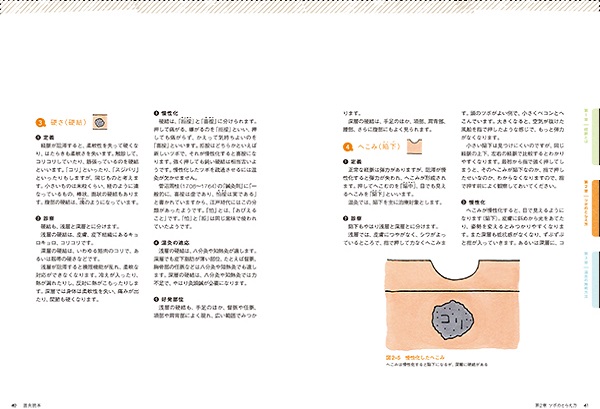

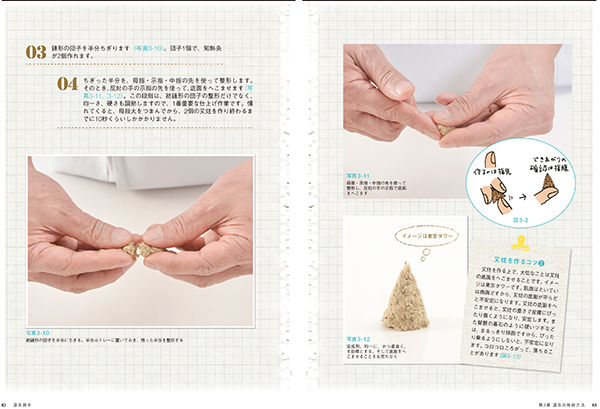

基礎になる考え方と温灸(知熱灸・八分灸・灸頭鍼)の実際の運用までをイラストと写真、そして宮川先生の長年の臨床のコツを盛り込みながら解説しています。

本書の特長は、十一脈灸経、黄帝内経霊枢経脈編、十四経発揮のなどから「経脈」や「ツボ」について非常にわかりやすく語られていること。

宮川先生自身も「目からウロコが3枚ほど落ちました」と語る、「十一脈灸経」(『脈書』)の「気は温かみである」という言葉。

曖昧になりがちな「気」というものが「温かみ」であるとすれば、誰もがその存在を知ることができる。そして「温かみによって経脈の流れを改善すること」が温灸治療の意義だとわかる。そんな「目からウロコ」の古典解釈が、優しい語り口で丁寧に解説されていきます。

入門書でありながら、古典の言葉から鍼灸医学の本来の姿が見えて、臨床の実践に欠かせない「ツボの見つけ方」も学ぶことができる本書は、学生、経験豊富な臨床家、教師の方々にもおすすめのバイブルとなる1冊です!

著者 宮川浩也先生のご紹介

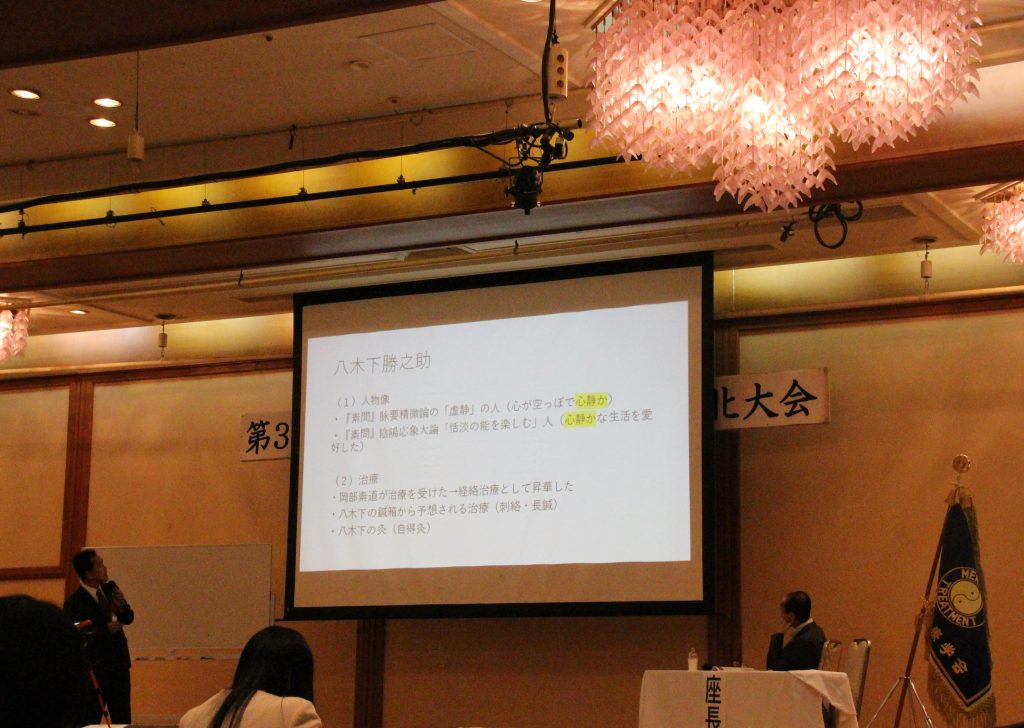

1956年、宮城県生まれ。1978年、東京農業大学農学部卒業。1981年、東洋鍼灸専門学校卒業の後、島田隆司氏に入門。1986年、みやかわ温灸院開業。1993年から東京衛生学園専門学校臨床専攻科非常勤講師、2009年から筑波技術大学非常勤講師。2023年から広島大学医学部客員准教授。広島大学医学部客員準教授。日本内経医学会元会長、日本伝統鍼灸学会元副会長。著書に「温灸読本」(医道の日本社)「養心のすすめ」(2024年みやかわ温灸院)などがある。

『素問・霊枢総索引』(日本内経医学会刊、1993年)は、1994年に第8回間中賞受賞(医道の日本社主催)。『黄帝内経明堂』(北里研究所東洋医学総合研究所医史学研究部刊、1999年)は、1999年に第13回間中賞を受賞。

宮川浩也生にインタビューしました!

――あとがきにもありましたが、改めて、宮川先生が温灸に魅力を感じた経緯、きっかけ、を教えてください。

宮川 私の師匠は、経絡治療を基本とし、鍼では刺絡・灸頭鍼、灸では透熱灸・知熱灸を使っていました。私のやり方は、それを真似たものです。

診察、診断、処置の一連の流れを治療といいます。私が真似たのは、師匠の処置です。師匠の診察、診断については、真似ることはできませんでした。師匠の診察は脈診だけです。脈診で得られた情報をどのように評価したのか(どのように診断したのか)については、のぞき見ることはできませんでした。

運用がわからないのですから、処置がうまくできたとしても、上手くいかない、失敗することが続きました。診察から診断の流れを明らかにしたのが『温灸読本』です。『温灸読本』は、師匠がいなくても温灸ができるようにと、画像化、言語化したものです。

――具体的な治療でわからないことがたくさんあります。ぜひ教えてください!

まず基本的なことですが、治療中に患者さんから「鍼と温灸の違い」を聞かれた時にどのように説明したらよいか教えてください。

宮川 患者さんへの説明は、ごまかしがあってはなりませんし、専門用語を使ってもいけません。ごまかしとは、嘘だけでなく、自分の曖昧な理解をも含みます。

体調が悪い人、病気を持っている人の中には、部分的に冷えている人がいます。もし、これらの冷えが、病因であったり、誘因であるならば、冷えているのですから、温めるのが一番の処置になります。

部分的に冷えているとは、多いのは足の冷えです。腹部では、臍下部、臍部、臍上部、わき腹が冷えている人もいます。上半身は余り冷えることはないのですが、普通感冒の時は風池穴・風門穴が冷えています。おびえている人は背筋が冷えています。

このように、冷えていることを意識して、全身を探査すれば、鍼と温灸の違いを説明することができます。

問題は、治療者の「冷えの探査の意識と能力」です。これがないと、ごまかしの説明になります。ちなみに、冷えが無いところの反応は刺鍼が合っていますし、経穴の効能を期待するのも刺鍼が合っています。

――宮川先生は、通常の治療で鍼と温灸をどのように使い分けされていらっしゃいますか?

宮川 なんでも鍼、なんでも灸ではなく、もっとも効率的で、合理的な方法をえらびます。

たとえば、鍼は浅い層から深い層までを守備範囲としています。補法・写法の使い分けはやはり鍼が適しています。灸は、浅い層の冷えを対象にします。深い層の冷えに対しては、古くは熨法(温罨法の一種)がありましたが、私は再現できていません。

診察で温灸が適していないならば、刺鍼を選びますし、遠隔治療も選びます。

――本書にある「鍼は深層の硬結をとりやすく、お灸は浅層の阻滞を広く疎通させる」について教えてください。

宮川 毫鍼は、表層から深層まで、守備範囲が広い万能選手です。お灸は、表層の冷えを対象にします。とすると、お灸は守備範囲が狭そうですが、冷えを持つ患者さんが多いので、実際は、出番が多いのです。ただ、治療家が、冷えをみつけなければ、お灸が活躍する場面は少ないのです。

要は、診察に尽きるのです。 表層の阻滞は、撫でたり、撮んで診ます。冷えは、感じます。

――艾について教えてください。本書でも紹介されていましたが、昨今、煙が少ない炭灸、貼るお灸など種類が増えました。

艾の原料、ヨモギの葉の裏の毛茸と腺毛に含まれるチネオールという精油成分が、燃焼時に独特の香りを発し、鎮痛・消毒・殺菌作用、リラックス効果、血行改善、免疫機能の改善などの効果が期待できるとされてきましたが、炭灸、貼るお灸などの新しいお灸と、艾についてどのようにお考えか教えてください。

宮川 伝統的な文化といえども、時代のニーズに合わないと廃れてしまいます。灸法も例外ではありません。

学校では、「米粒大・半米粒大の艾炷を作り、線香で着火する」方法を教えていますが、この方法を採用している臨床家は少ないと思われます。また、煙がたくさん出る灸法も敬遠されているようです。このようであれば、先細りになるわけですから、臨床家・教育・業者が一体になって、新しい灸法を開発するのが望ましいのです(現実的には業者がリードしているようです)。

煙が少ない炭灸、貼るお灸などは、時代のニーズに合ったものですから、どんどん活用していきたいところです。

チネオールが無くても、リラックス反応を引き出すことができ、血行を改善することもでき、免疫機能を高めることができますので、すべてがチネオールの効能では無いと思います。

――「お灸で温める」について。「温かみによって経脈の流れを改善すること」であると本書で改めて理解できました。例えば、いまの季節は、冷えがお悩みの患者さんが増えます。足の冷えの治療について教えてください。

宮川 足の冷えは、足先の冷え、足背の冷え、足底の冷え、踵の冷え、足首の冷え、膝の周囲の冷えに分けられます。

それぞれに病因・病理がありますから、単純に、冷えに対して温めればよいわけではありません。冷えの原因は、貧血、低血圧、運動不足、筋肉不足、栄養不足などが考えられます。ストレス反応としての冷えもあります。それらを治す「本治」を優先したいところです。

冷えに直接施灸するなら、一番冷えている処(冷えの核心)を見つけます。施灸点になります。さらに、冷えの程度を観察します。施灸量が決まります。どちらにも、冷静な心が必要になります。

――本書の「ツボとは点ではなく、面である」「気は温かみである」「阻滞とは温かみが足りないか、過剰であるか」など、わかりやすく噛み砕いた解説に、目からウロコが何枚も落ちました!

宮川先生は、温灸の効果を身をもって体験された後に古典を読み解くことで、効果や仕組みが裏付けされたそうですが、古典の理解が深まったことで、治療にどのような変化がありましたか?

宮川 どのツボに施灸するか、それを書いた文献は多く、近年では深谷伊三郎先生によって深められました。

私が知りたいのは、診察から診断までの流れなのです。わかりやすくいえば、どこが冷えているかを感知し、お灸が適応するかを判断し、どの灸法が良いかを決める、という一連の流れなのです。

これが無くて、いきあたりばったり的に施灸すれば、効いたり(すれば良いのですが)、効かなかったり、悪化したりもするでしょう。効かなかったり、悪化した時は、「お灸は効かない」「鍼灸は当てにならない」「こりごりだ」だと言われるのです。こんなとき、自分の拙さに恥じ入るばかりです。

やはり、診察から診断の流れをきちんとしたいのです。しかし、この流れを説く先生もいないし、説いた本もないので、答えを古典に求めました。唐の『千金方』灸例篇が詳しく(『医道の日本』誌に連載しました)、江戸時代では、後藤椿山の『艾灸通説』、岡本一抱の『灸法口訣指南』はよく読みました。

――宮川先生は、昨年、書籍「養心のすすめ」を出されましたが、この書籍をご執筆された想いを教えていただけますでしょうか。

宮川 きっかけは、森共之の『意仲玄奥』の「施灸で、神効があるのは、灸にはたくみはかる心がなく、補写の心も無いから、よく補い、よく写すのである。だから、虚実寒熱を問題にしなくても、よく病気を治癒させる」という記載です。

診察から診断までが正確であれば、お灸は効果が出るのです。

つまり、体が求めているところにお灸を置くだけで効果が出るのです。しかし、いくら診察から診断までが正確であっても、刺鍼の時にあれこれ考えてしまえば(補とか、写とか)、効果が出にくいのです。だから、刺鍼には無心という心構えが必要なのだと、言っているのです。

ここを始点として、無心とはどういうことなのかを調べてみました。結論をいえば、心を養って無心になれば、治療は上手くなるし、健康になるし、長生きもできるのです。画期的な本なのです。「幸せになる本」とも言えます。

――最後に、温灸について今学んでいる方、これからもっと学びたいと思っている方へメッセージをお願いいたします。

宮川 どんな仕事でも、どのような職業でも、現役を続けている間は、学び続け、技を磨き続けなければなりません。鍼灸師とて例外ではありません。個人的な経験をいえば、古典は学びがいがあります。すぐに答えが見つかることはなく、もがいている間に自然と答えが出てくるのです。舗装された道路より、凸凹の山道の方が、味わいが深いのです。

いががでしたでしょうか?鍼灸古典の研究を牽引する宮川先生の回答からは、そのご経験から得た確信を活かして患者さんを治すという深い思いと、あたたかい寄り添いを感じます。「温灸読本」の出版インタビューで宮川先生は『 鍼灸とはどのような医学なのか。なぜ必要なのか。どこに特徴があるのか。こういうことを明瞭にし、社会にきちんと主張していかないと、衰退していくのではないでしょうか。「温灸読本」では、ここのところに力を注いでみました。』と語っています。「温灸読本」は『そういうことが知りたかった!』が満載。鍼灸・東洋医学に携わるあらゆる方々に手に取っていただきたい1冊です。

■宮川浩也先生の書籍・DVDはこちら

で詳しく見る

で詳しく見る

![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)