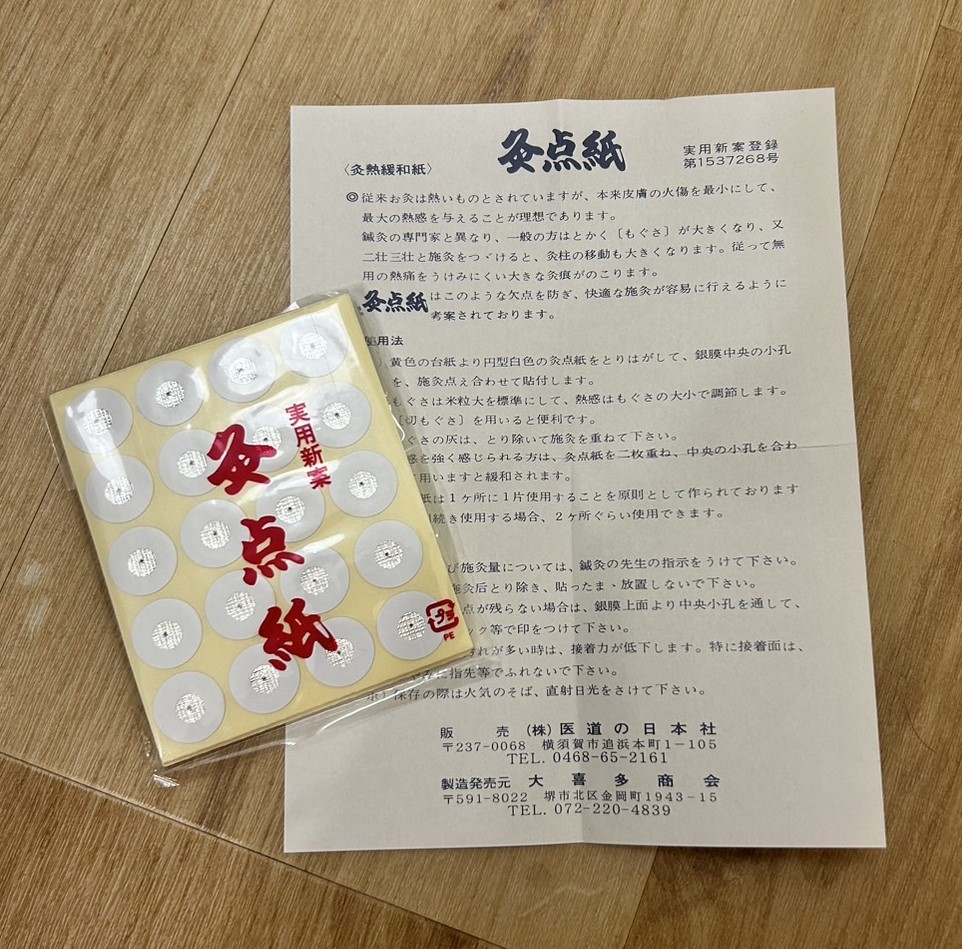

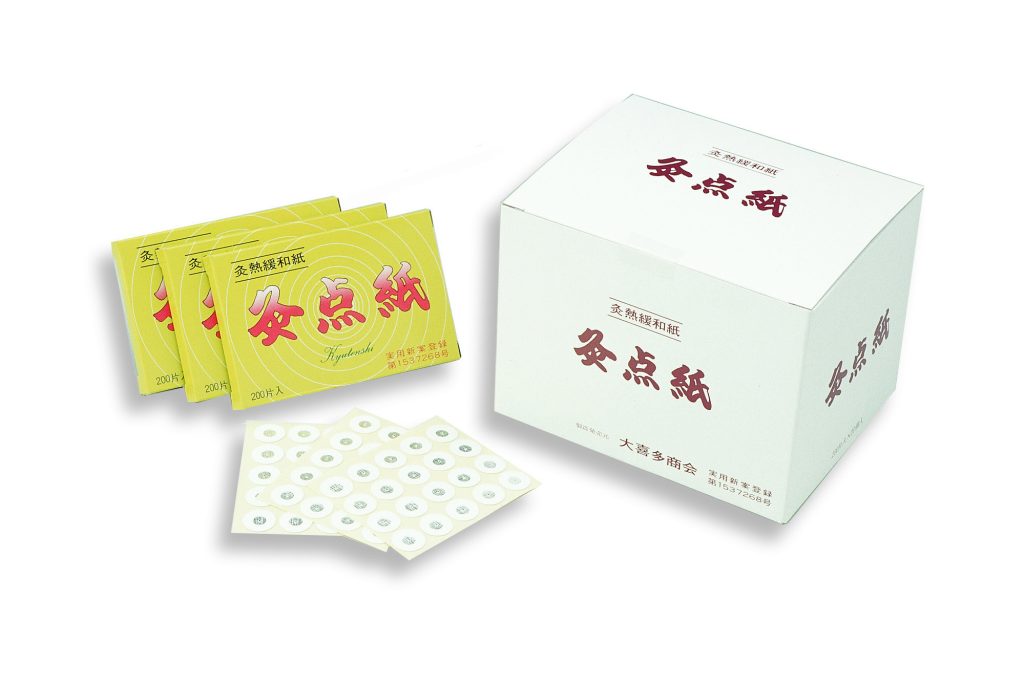

【商品紹介記事】直接灸の熱さを緩和し灸痕を残りにくくする「灸点紙」

医道の日本社では、書籍・DVD以外にも治療家向け・ヘルスケア商品も幅広く取り扱っております。その中からピックアップした商品をご紹介していきます。

医道ネットショッピングでも販売しておりますので、是非ご検討くださいませ。

鍼灸師であれば、必ず手に取り使用したことがある灸点紙。現代では利便性の高さから台座灸を使用する鍼灸師の先生方も多いと思いますが、今一度あらためて灸点紙の特徴と、灸点紙を利用した直接灸の使用方法、そしてその注意点を確認し、患者様の灸施術のクオリティ向上を目指しましょう。

灸点紙の特徴

直接灸を行う際に灸点紙を用いることの最大のメリットは、灸痕が残りにくくなることにあります。

カイロなどを長時間当てていることで起こる低温火傷を除いて、65℃以上の熱源が皮膚に当たるといわゆる熱傷、ヤケドとなります。

お灸をするときの直接灸の刺激は50℃以下、さらに患者が心地よく痛みや強い熱さを感じない温度は43℃程度といわれます。

しかし、もぐさをそのまま皮膚上に載せる直接灸は熟練の技術をもってしても、日々のコンディションや予期せぬアクシデントによって熱傷のリスクは常につきまといます。そのリスクを緩和することができるのが灸点紙です。

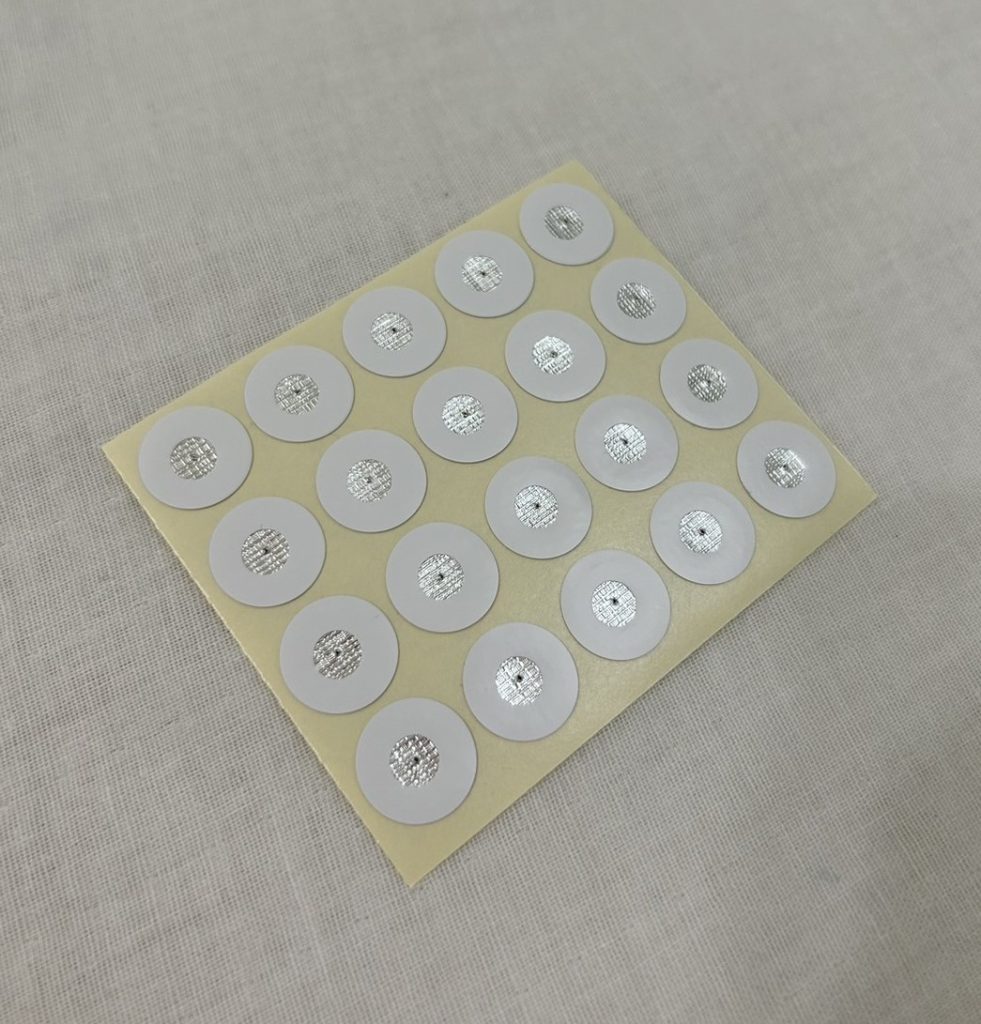

灸点紙は吸熱緩和紙といって直接灸をする際にお灸の熱を緩和します。

もぐさを載せる部分が薄い紙になっていてほどほどに熱を伝え、患者に適切な心地よい温熱の施灸が行えます。

また、もぐさの下に一枚紙を隔てることによって皮膚への温熱は和らぎ、熱傷のリスクを大幅に減らすことができます。

従来、お灸は熱いものですがヤケドは最小限に、ですが最大の熱感を与えることが理想です。

灸点紙の利用方法

- 黄色い台紙から丸い灸点紙を剥がし、銀色の中央にある小さな穴が経穴など施灸したい場所にちょうど当たるよう貼ります。

- もぐさを米粒大もしくは半米粒大など、大きさを調整して銀色の丸い部分中央に置き、線香で火をつけます。

- もぐさが燃えきったら灰を取り除いて必要な回数施灸を行ってください。

敏感だったり、熱感を強く感じる方、皮膚が薄いあるいは熱に弱い方の場合は、灸点紙を2枚重ねて施灸するのも有効です。

灸点紙の注意点

- 灸点紙を使用していても、皮膚の状態やもぐさの大きさや質等によって、熱傷リスクはゼロではありません。

- 灸点紙は1ヵ所に1片使用することを原則として作られておりますが、引き続き使用する場合は2カ所くらい使用できます。施灸後は取り除き、破棄してください。

- 家庭で施灸する場合は、国家資格をもつ鍼灸師の指示をうけ、正しい施灸点に、適切な施灸方法と、温熱量をもって、慎重に行ってください。

- 施灸部位にオイルが塗布されていたり、汗や汚れがある場合は、粘着しにくくなります。傾斜のある部位に施灸するときは特に注意を払ってください。

- 粘着力が落ちてしまうため、裏面シールはむやみに触らないようにしてください。

- 保存の際は火器のそば、直射日光を避けてください。

改めて考えるお灸の効果

お灸治療はもぐさを燃焼させることによる温熱の刺激と、もぐさの薬効を用いた治療法です。その歴史は古く、2,000年以上前に中国の北方民族独自の医療として発展し、やがてインドに渡り仏教医療としても発達しました。

そのため日本にも仏教とともに中国から伝えられ、鎖国中にも日本独自の医療として研究され、西洋医学が日本の主要な医学であると日本政府が決定した明治時代頃までは活発に治療に用いられてきました。

戦後しばらくは日本医療界の片隅に追いやられた鍼灸治療や東洋医学でしたが、昨今のオーガニックやナチュラル志向、また代替医療や『未病』という言葉の広がりとともに、改めてその効果に注目が集まっています。

お灸の主な効果は免疫力の上昇、血流や新陳代謝の活発化、自然治癒力の向上、自律神経の乱れやホルモンバランスを整える、抗アレルギー作用、止血作用、消炎作用などがあります。また東洋医学的な見地を基にした治療によって、その施術効果は無限であることは、鍼灸師の先生方は身をもって日々実感されていることだと思います。 台座灸などの間接灸も手軽で使いやすいですが、改めて鍼灸の効果を最大限に利用するために、灸点紙を用いた直接灸を治療に取り入れてみてはいかがでしょうか。

ご購入はこちら

灸点紙

で詳しく見る

で詳しく見る

![右バナー広告(小)[改訂第6版]ボディ・ナビゲーション](https://www.idononippon.com/wp-content/uploads/banner_1407-5bodynavigation_600x218.jpg)